src="/link/rde7exhibit/static/images/ws/WS8.webp" />

src="/link/rde7exhibit/static/images/ws/WS8.webp" />

Workshop

WS8 |FSC® Forest Stewardship Council® Italia, MCF Magnifica Comunità di Fiemme

Valorizzazione della Filiera dell’Abete Rosso Bostricato Post-Vaia

Introduzione

Dal 26 al 30 ottobre 2018 la tempesta Vaia ha colpito il nord-est italiano, in particolare Dolomiti e Prealpi Venete, con venti fino a 200 km/h. La violenza del fenomeno ha causato la caduta di milioni di alberi, distruggendo decine di migliaia di ettari di foreste alpine di abete rosso. Questo disastro naturale, tra i più devastanti in Italia, è un chiaro segnale del cambiamento climatico e dell'aumento degli eventi estremi.

Alla devastazione iniziale è seguita un’ulteriore calamità: l’infestazione da bostrico tipografo, un parassita che prolifera negli alberi deperienti e successivamente attacca anche quelli sani. Questo coleottero scava gallerie sotto la corteccia dell’abete rosso per deporvi le uova, favorendo la diffusione di funghi che alterano il legno provocando i caratteristici azzurramenti. Se ne contrasta la diffusione rimuovendo il legname infestato e abbattendo gli alberi limitrofi.

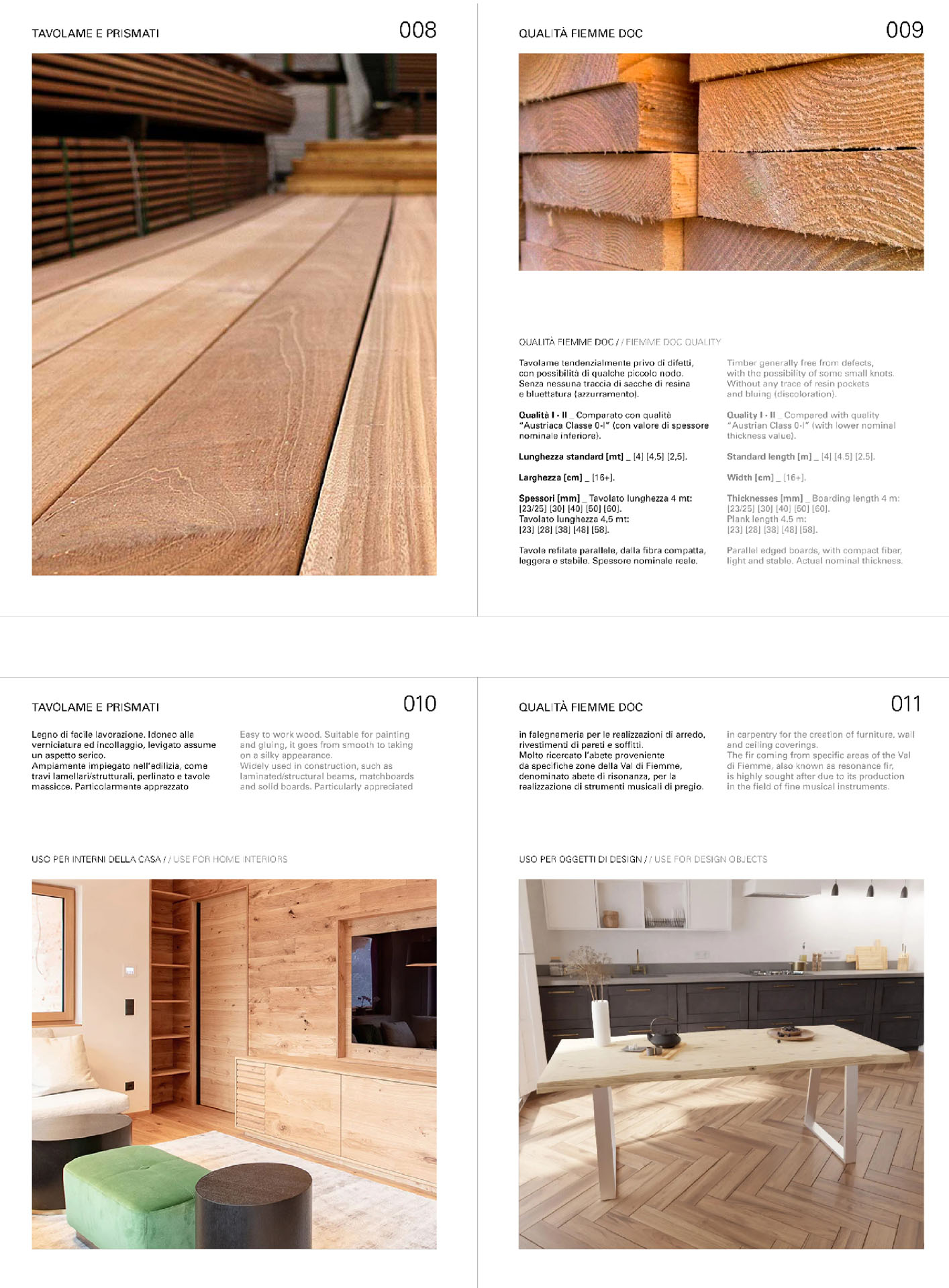

![][image1]

Dal 2018 il prelievo di legname a causa della tempesta Vaia e dell’epidemia di bostrico è stato sette volte

superiore agli standard annuali, creando difficoltà di gestione e vendita.

Per la filiera del legno di

quell’area il futuro è incerto, sia per via dei lunghi tempi di riforestazione che per il probabile

approvvigionamento di legname non locale che la segheria dovrà sostenere.

FSC Italia e l’Azienda Segagione Legnami della Magnifica Comunità di Fiemme hanno proposto all’ISIA di Roma di sviluppare una strategia a lungo termine per valorizzare il materiale legnoso alterato dal bostrico. Il team ISIA ha individuato in questo progetto l’occasione per innovare, creando una best practice di sostenibilità attraverso il design sistemico: nobilitare il legno di una filiera già virtuosa, garantita dalla semina al taglio, introducendo prodotti d’eccellenza per il settore dell’arredo Made in Italy.

Ente

La Forest Stewardship Council è un'organizzazione no-profit, internazionale e non governativa, nata nel 1993 per promuovere la gestione responsabile di foreste e piantagioni. La sua governance rispecchia una convergenza tra i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica.

La Magnifica Comunità di Fiemme (MCF), sita in Trentino, è un ente pubblico nato nel 1111: possiede 20.000 ettari di territorio, per il 60% circa coperti da boschi. Nel secondo dopoguerra la comunità ha fondato la sua prima segheria, che negli anni verrà ammodernata più volte fino a costituirsi in società per azioni.

La certificazione FSC assicura una gestione forestale sostenibile e un'origine responsabile dei prodotti legnosi e non legnosi. La MCF è uno dei primi attori in Italia ad aver ottenuto sia la certificazione di Gestione Forestale che quella di Catena di Custodia.

Durante l’incontro preliminare tra ISIA e FSC Italia è emerso l’interesse reciproco nell’affrontare il tema della crisi climatica, immediatamento virato sull’evento delle foreste schiantate e infestate dal bostrico. La MCF, che vive da vicino questa emergenza, ha accettato di essere il caso studio, aprendosi a un team di giovani designer e docenti esperti con la possibilità di fruire di nuovi punti di vista e soluzioni innovative.

La Segheria della MCF effettua da sempre prime lavorazioni del legname tagliato dai suoi boschi; questo aspetto è legato alla storia della Comunità, alle sue tradizioni e a una produzione di legno, di alto valore qualitativo, che nei secoli non è mai venuto a mancare. Ora lo scenario è drasticamente cambiato e bisogna investire in tempi brevi su nuovi prodotti, sull’innovazione dei processi produttivi e quindi sul rinnovo del parco macchine.

Metodologia

Per il riposizionamento della produzione e del marchio della Segheria MCF è stata utilizzata la metodologia

BIP-Brand in Product (Datti, Rullo 2016) per definire il sistema di valori della MCF e della Segheria e

individuarne con chiarezza gli aspetti identitari e la corrispondenza con la produzione e comunicazione

attuali.

La metodologia BIP integra fra loro la progettazione di prodotto e comunicazione orientandole alla

brand value del marchio analizzato.

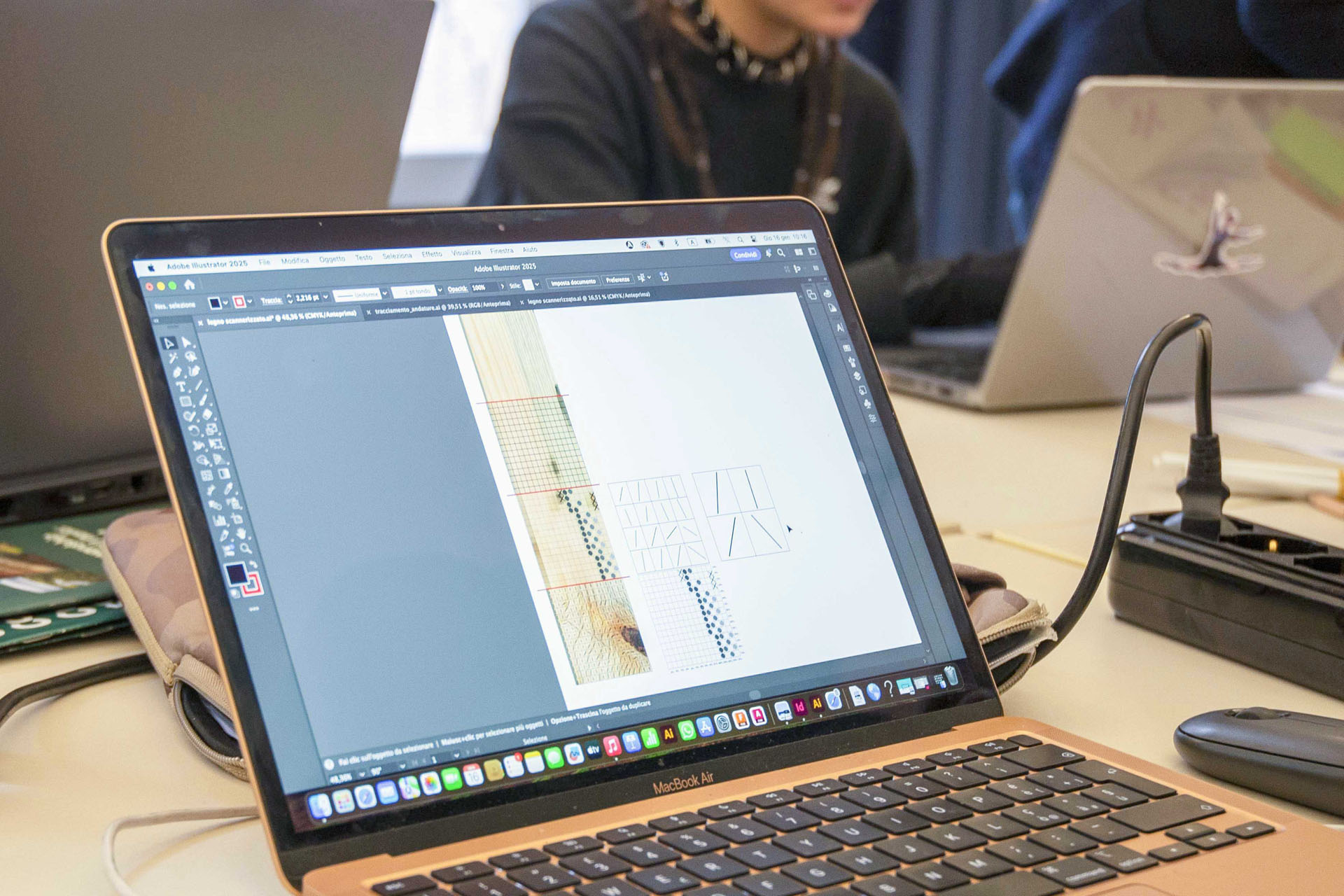

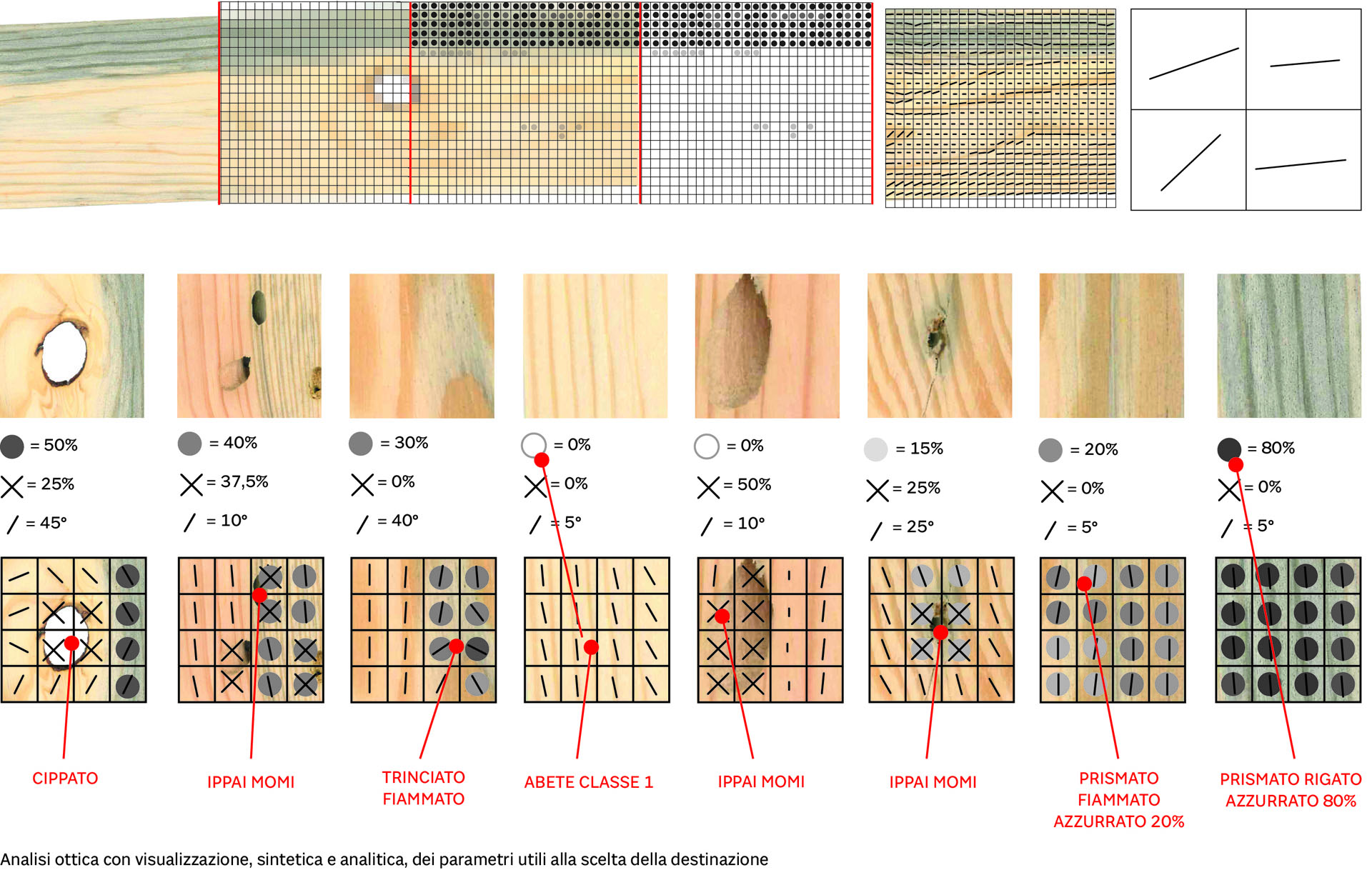

Si è svolta una ricerca sui semilavorati in legno e sulle tendenze in atto, soprattutto in ambito architettonico e di design d’interni. L'analisi dei trattamenti superficiali effettuati negli ambiti più disparati ha permesso di immaginare nuove funzioni attribuibili al legno. Per quanto riguarda il piano sperimentale, si sono messi a disposizione degli studenti campioni di legno azzurrato.

Sono emerse varie strategie, per innescare processi in grado di valorizzare al meglio i segni presenti nel legno, soprattutto quelli che ora lo identificano come di seconda scelta.

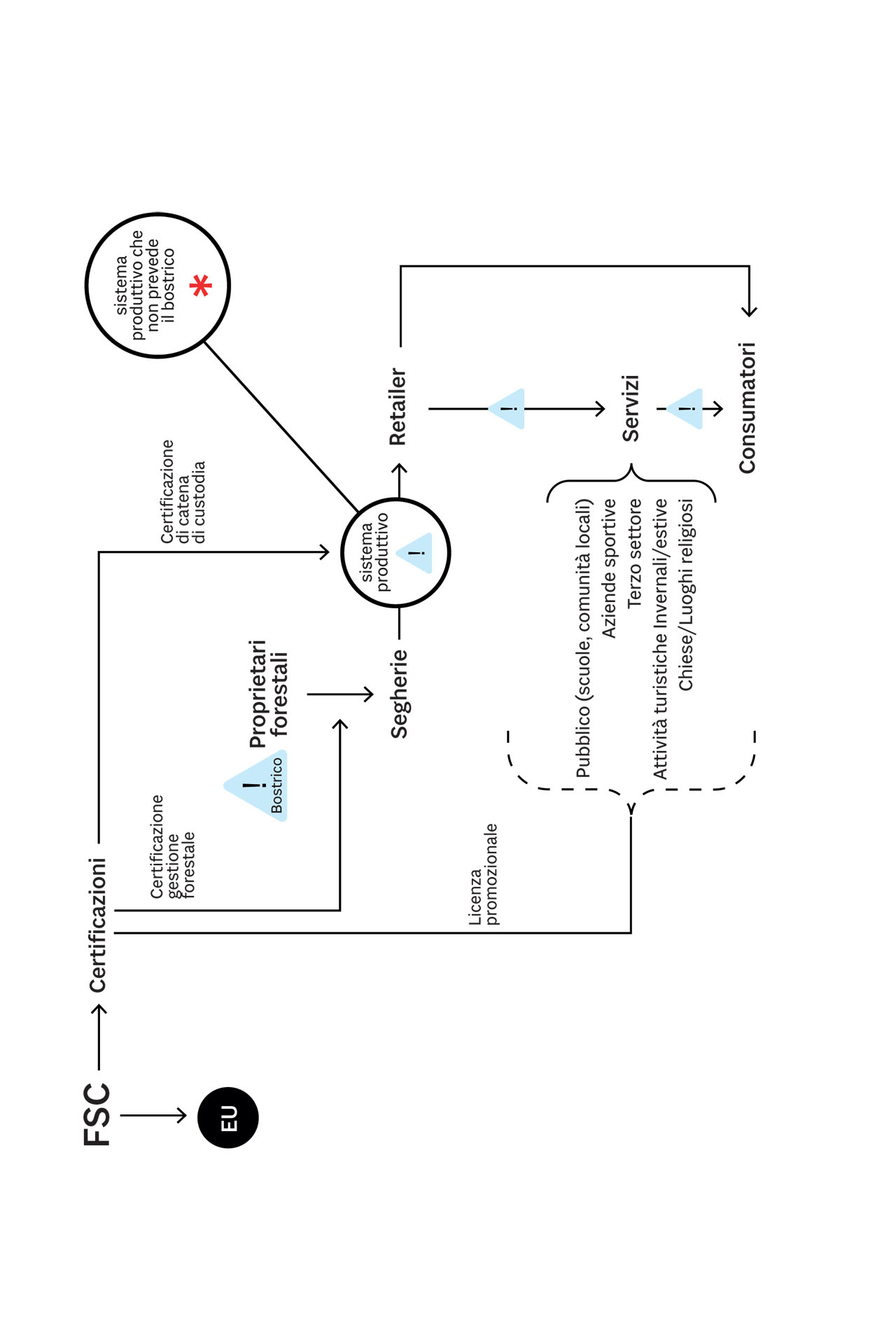

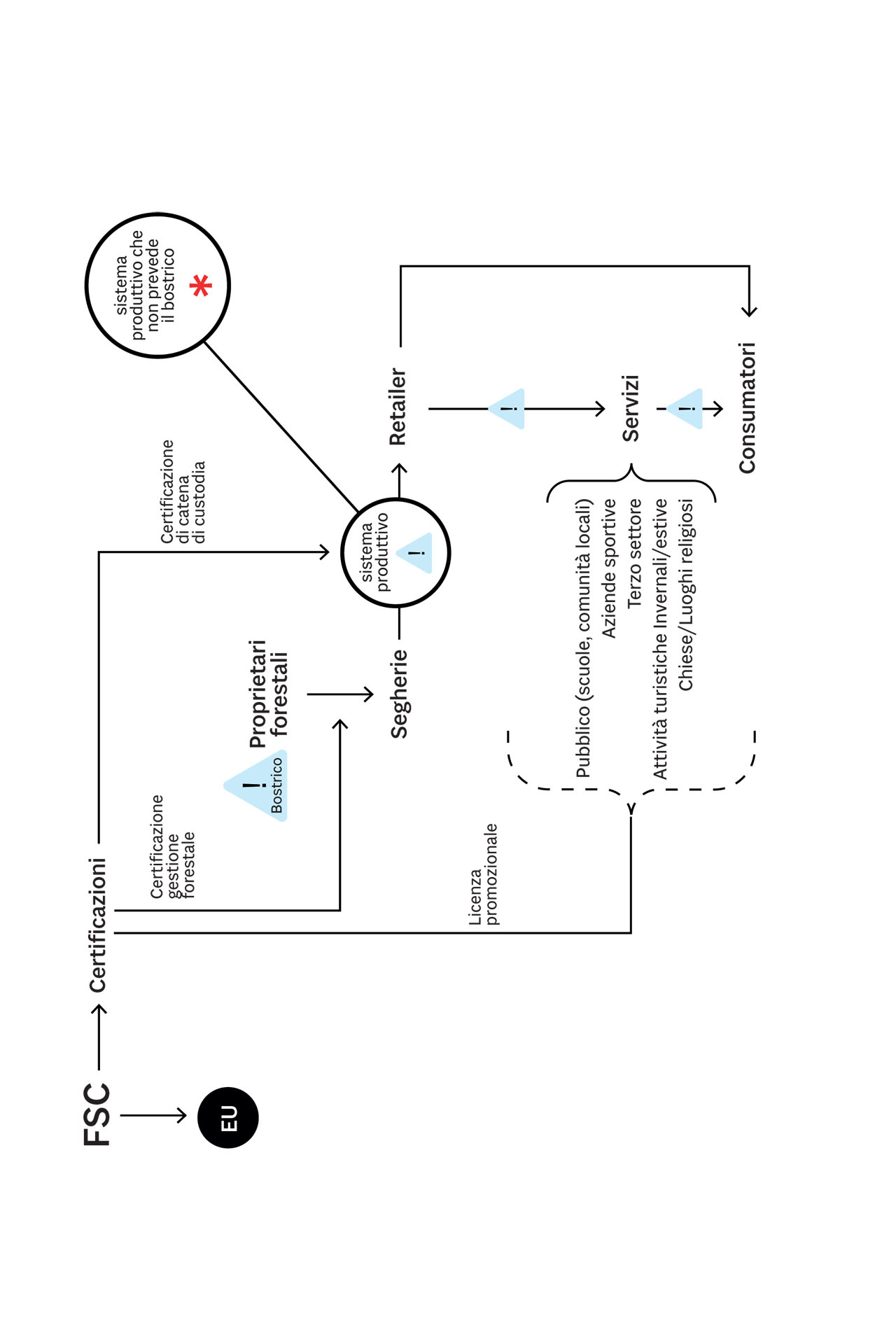

Per avere una visione migliore della complessità trattata, attraverso schemi e infografiche si è messa a sistema la filiera del legno cui MCF appartiene.

Il sistema forestale italiano è complesso e differenziato tra regioni a statuto ordinario e autonomo. La tipologia della proprietà collettiva insiste su valori di interesse locale, di salvaguardia e valorizzazione del territorio. Le aziende o le proprietà forestali situate nelle zone colpite dovrebbero per questo progettare metodi di intervento e sostegno comuni, sulla scia dei sistemi cooperativi italiani, anche a livello internazionale.

Un aspetto critico emerso dall’analisi è che gli stakeholder intermediari hanno la possibilità di approvvigionarsi da aree non colpite dai problemi del bostrico, per cui nella filiera quelli che hanno maggior interesse nel diversificare la produzione sono proprio gli attori coinvolti nella prima fase della lavorazione del legno, come la Segheria.

Nello specifico il bostrico danneggia l’intera filiera di produzione del legname, essendo percepito come un imprevisto, non inserito all’interno della filiera come una possibilità.

La metodologia BIP si è rivelata efficace nello sviluppare proposte di ampio respiro per il sistema-territorio. È emersa, ad esempio, l’utilità di creare, in caso di avversità climatiche, processi di cooperazione transnazionale fra comunità legate da interessi simili.

È risultato fondamentale manipolare la materia e capire da vicino le anomalie da bostrico. La constatazione del ruolo dell’uomo nel riconoscimento e trattamento del materiale, soprattutto sul piano estetico, ha prodotto diverse riflessioni metodologiche, come, ad esempio, l’inclusione dell’AI nei processi di selezione, così da rendere più economica l'implementazione dell'occhio esperto dell’artigiano. Si è quindi deciso di lavorare sull’identificazione di chiari criteri estetici di selezione e modalità per trasferirli secondo una logica computazionale.

Uno degli aspetti critici emersi è legato alla poca conoscenza di alcune tecniche di lavorazione; una maggiore conoscenza dei macchinari della segheria avrebbe permesso una serie di stimoli in più.

Risultati

Per gestire l’ingente quantità di legno azzurrato è emersa la necessità strategica di estendere la produzione a semilavorati più complessi. Solo aprendosi a nuovi mercati, non essendo più un semplice fornitore di materia prima, può garantire risorse economiche adeguate alla sopravvivenza della Comunità.

I gruppi di lavoro hanno proposto tre linee di prodotto, cui hanno affiancato un piano di comunicazione strategica.

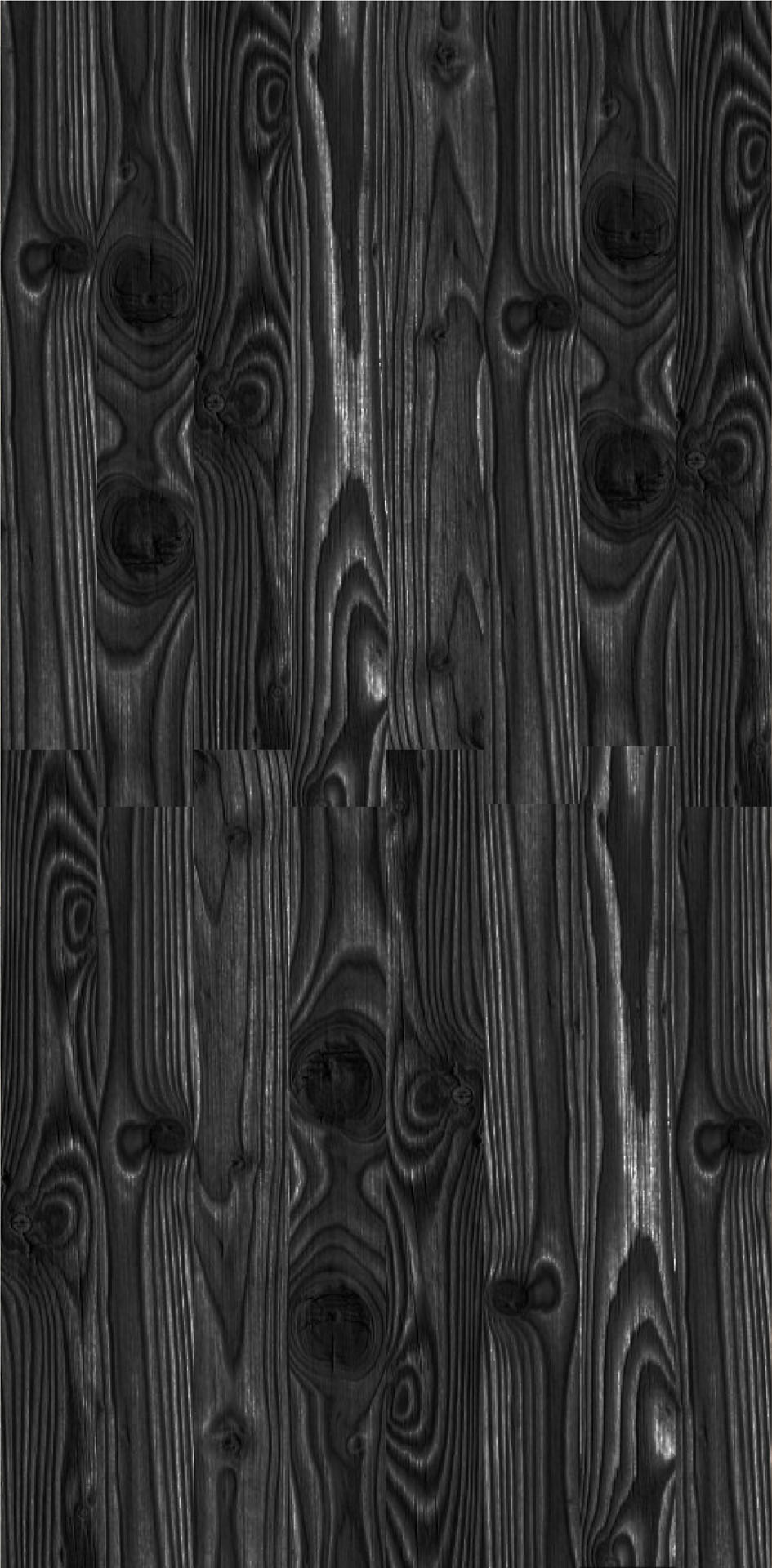

Oggi il legno azzurrato - anche come pattern su laminati - viene largamente usato nel settore dell'arredo, quindi non è tanto l’azzurramento a essere ritenuto antiestetico quanto il suo comparire su tavole in modo eccezionale e inaspettato. Con la prima proposta si è pensato di ridurre il legno azzurrato in porzioni, da ridistribuire in semilavorati compositi, tipo lamellari o listellari. Si è cercato di restituire uniformità di tono, con l’accostamento di porzioni di legno con venature rigate o fiammate.

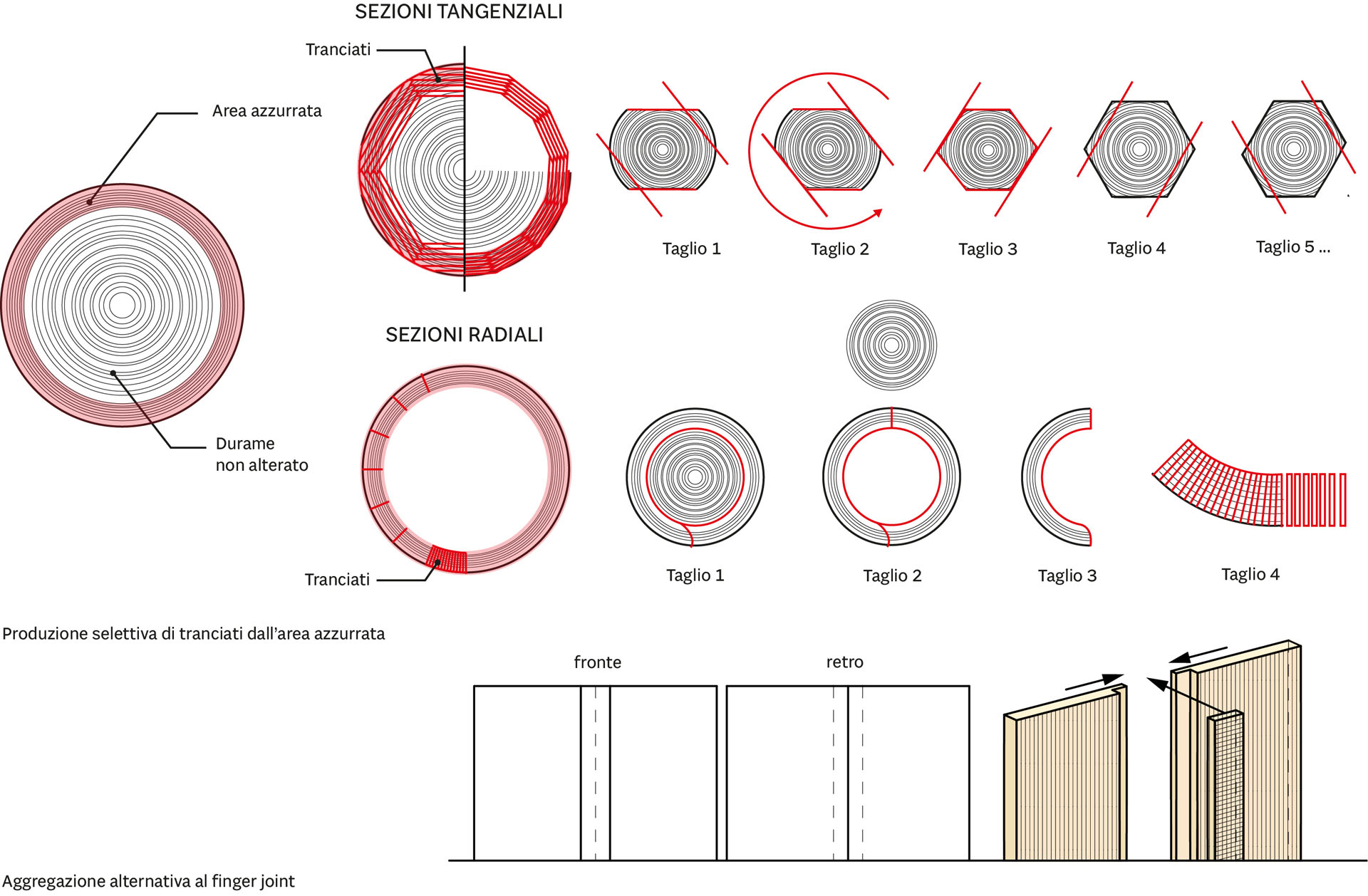

La volontà di produrre il massimo con il minimo di materiale ha condotto la ricerca a investire sui tranciati, che si producono con tagli che conservano le proprietà estetiche, fisiche e tecnologiche dei segati di spessore maggiore. I tranciati potrebbero costituire la scocca di pannelli semilavorati o finiti ad alte prestazioni; a questo proposito si sono indagate anche le diverse modalità di aggregazione: di testa o di fianco, sfruttando o meno tecniche già impiegate dalla segheria. Pannellature simili possono arredare spazi architettonici, percorsi museali, qualificare ambienti pubblici.

Un secondo filone progettuale ha indagato i trattamenti superficiali, con carbonizzazioni controllate, diffuse su tutta la superficie, o localizzate e puntuali, attraverso l’incisione laser, su tavolame o tranciati. Queste ulteriori lavorazioni, oltre a conferire ai prodotti un’estetica priva di azzurramenti, attribuiscono funzioni aggiuntive alle superfici, come la resistenza al fuoco e l’impermeabilità, rendendole adatte agli ambienti esterni.

Un ulteriore approfondimento ha riguardato l'otturazione del legname tarlato attraverso processi di stuccatura dei fori creati nell’alburno dal bostrico. Con miscele resinose, ispirate a quelle biocompatibili, si sono riempiti fori e cunicoli aggiungendo materiali di scarto come polvere di cenere, che potrebbe essere raccolta dalla spazzolatura delle tavole carbonizzate, o granella di sughero.

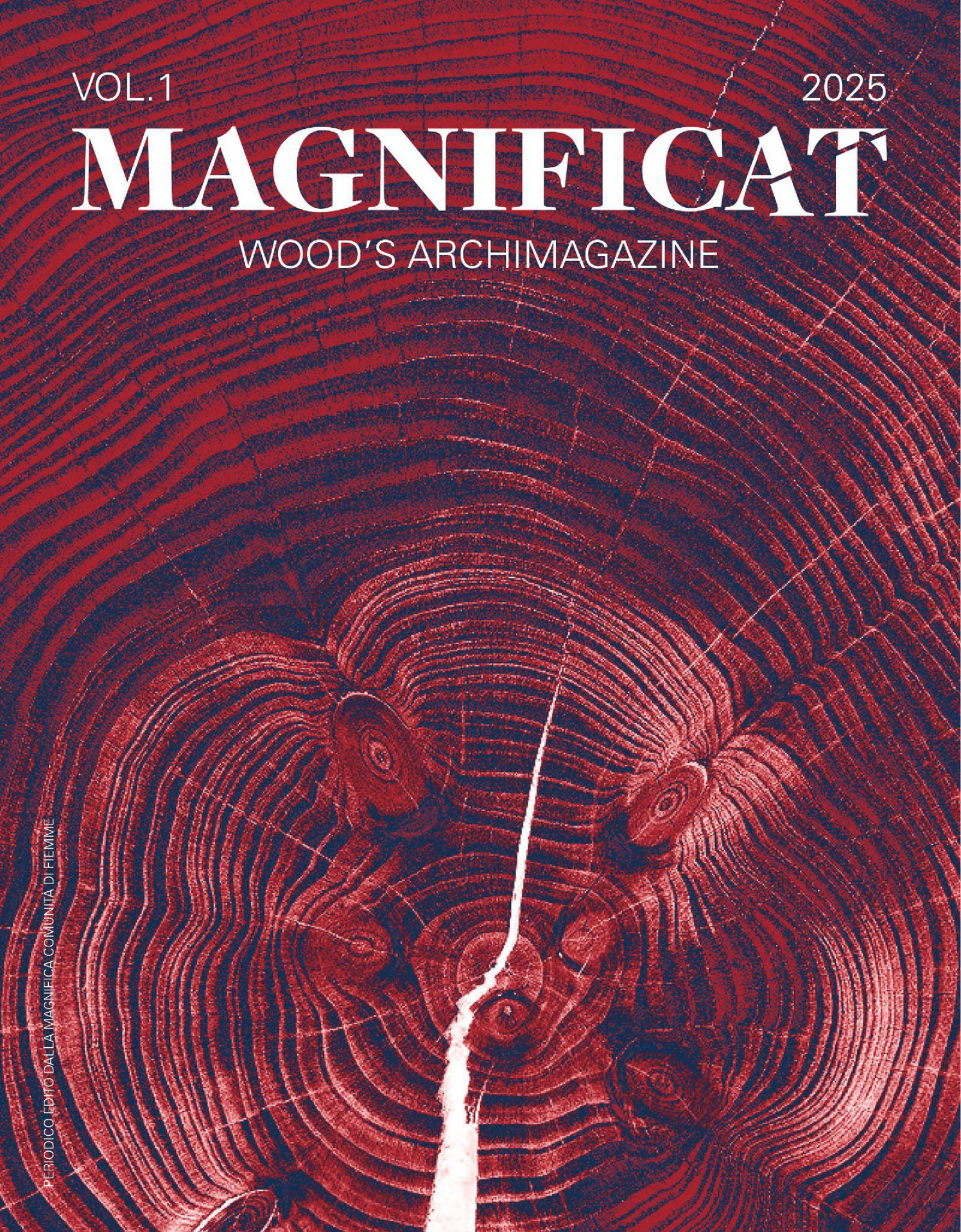

L’analisi sistemica iniziale ha fatto emergere la necessità di riposizionare il marchio della Segheria per affrontare con efficacia la differenziazione della produzione sopra esposta. Si è proposto un wood archimagazine, cui si è dato il nome Magnificat, alludendo al nome della Magnifica Comunità di Fiemme e alla parola inglese cut, che significa “taglio”, specificità della segheria. Questa rivista periodica, digitale e cartacea, illustrerebbe le innovazioni produttive della segheria, affiancandole con articoli sui trend di architettura e di design d’interni, corredandole con immagini di grande formato per esaltare il legno e i valori di una sostenibilità certificata.

Volendo creare dei processi industriali seriali è indispensabile individuare modalità automatizzate per rilevare le aree azzurrate. inserendo nella fase di monitoraggio uno scanner multisensore. Un software che classifichi l’intensità degli azzurramenti, con relative percentuali in base alla rilevazione del colore dei pixel, ottimizzerebbe la resa produttiva, ma non solo. Il frazionamento del legno, in base all’intensità di grigio e all’andamento delle fibre, affiancato da una gestione digitalizzata del magazzino, permetterebbe la creazione di semilavorati compositi estremamente personalizzabili.

La debolezza principale dell’attuale filiera ricade nel sistema poco resiliente della produzione della segheria della MCF. Per centinaia di anni ci si è basati sull’alta qualità del materiale, valorizzando poco le lavorazioni. Ora le proposte che vengono dai giovani designer sembrano essere difficili da integrare in una catena di trasformazione poco flessibile. Investire in innovazione tecnologica, anche solo di una porzione dell’azienda, al fianco di indubbia capacità di gestione forestale e legnosa, potrebbe portare ottimi risultati.

Conclusioni

Le proposte emerse dal workshop hanno raccolto l’interesse di entrambi i partner. ISIA è stata invitata a presentare la ricerca nella sede MCF di Cavalese, per meditare su come dare seguito al progetto.

Inizialmente la ricerca potrebbe riguardare la prototipazione di pattern e pannelli semilavorati, in un secondo momento potrebbe affrontare l’implementazione del software per la selezione e catalogazione del legno azzurrato. Altri interessanti sviluppi potrebbero venire dalla progettazione e configurazione di un magazzino capace di raccogliere e catalogare le porzioni di legno per poi recepire e smistare le richieste in base a pattern personalizzati.

Il Team

Un racconto restituito da chi ha vissuto il progetto dall’interno, tra idee, sfide e trasformazioni. Una testimonianza di ciò che accade quando il design diventa esperienza condivisa.

Docenti

Luigi Cuppone Massimiliano Datti

Tutor

Enrico Buongermino Lorenzo Lanciano Lorenzo Peruzzo

Studenti

Sara Bianchi Gabriele Boccini Emiliano Ciotta Elena Distefano Claudia Gelosia Elisa Gesuale Leonardo Mastrogiacomo Daniele Natale Roberta Maria Orofalo Valerio Pavoni Matteo Rasotto Andrea Rigo Sebastiano Serra Tommaso Triggiani Perla Troncone Camilla Vallese Giulia Zannoni